大阪

EVENT EVENT EVENT

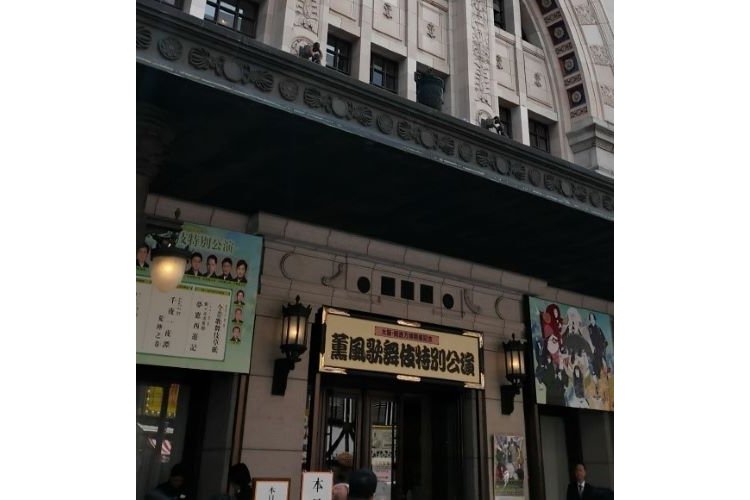

報導為紀念大阪-關西博覽會而舉辦的 「Kaorufu 歌舞伎特別表演」,可欣賞到新的舞蹈!

薰風歌舞伎特別表演 「是 」大阪來看看 "活動的一部分,該活動旨在向國內外宣傳大阪的魅力,鼓勵更多的人來大阪旅遊!活動",旨在向國內外宣傳大阪的魅力,鼓勵更多的人來大阪旅遊。

來自東西方的人氣歌舞伎演員,包括活動大使片岡愛之助 (Ainosuke Kataoka),將透過充滿傳統與華麗的舞台,向全世界傳達大阪歌舞伎的魅力。

演出將於 5 月 11 日(週日)至 25 日(週日)在大阪 Shochikuza 劇場舉行。

5 月 11 日,在清新綠意的芬芳中,這場震撼人心的演出首日大幕徐徐拉開,會場內熱鬧非凡。

第一部分

(i) Konjaku Kabuki Zoshi。

(二) 脈絡奇書,故事各異,《夢窗西遊記》。

第一部份「近樂歌舞伎座」是一個充滿活力的全新舞蹈表演,展現日本傳統表演藝術歌舞伎的精髓。

大幕由市川清鳥的演講揭開,接著由日本舞者表演由出雲阿國劇團發起的 「歌舞伎舞」,這被認為是歌舞伎的起源。

隨處可見表演者拿著扇子的精巧動作和豐富的表情,不僅可以充分欣賞到舞蹈的美感,還有表演者走到觀眾面前的場景,讓觀眾有一種自己也是表演者的一部分的激動感覺。

接下來的「上形歌舞伎」將呈現 Izaemon (Nakamura Senjaku) 和 Yugiri (Nakamura Ichitaro) 在「黑文書吉田屋」中的一幕。

上形歌舞伎特有的滑稽對白,讓觀眾享受到對白的可愛與幽默。

當舞台轉換時,世界觀也變為「江戶歌舞伎」。Nakamura T.Karino、Kataoka Ainosuke 和 Ichikawa Chuguruma 扮演化身獅子的 tobigashira,表演尾聲時的動態擺髮表演,確實是吸引觀眾的精彩表演。

當表演接近尾聲時,全場觀眾的掌聲越來越響亮,觀眾與舞台在振奮人心的氣氛中融為一體。

這是一場壯觀有力的舞蹈表演,展現歌舞伎的歷史及其最著名的劇目,令人目不暇給。

接下來的作品《Pulse Kisho Ibun Yumemado Saiyuki》是一個新的歌舞伎作品,將日本廣為人知的西行世界,換成安土桃山時代的日本。

故事一開始就有一個大膽的設定,孫悟空(中村橋之助)以太古神的身份出現在大阪。

悟空現在是大阪城的城主,被大天狗(市川翔三郎)和茶茶公主(實際上是九尾狐(市川莊也))所控制,他們打算將這個世界變成魔界。

豬八戒 (中村福之助) 和沙悟淨 (中村宇多野輔) 聯合日本古代原住民神祇,讓孫悟空復活,並與孫悟空等人對抗。

金剛杵、寧波、肌肉雲等西行獨特的工具在許多地方發揮了積極的作用,在發揮原作魅力的同時,特別演出的獨特結構和華麗的演員陣容,包括獨特的歌舞伎表演和與大阪/關西博覽會有關的 Vezumaru (Nakamura Kamekuru) 的出現,都將使觀眾大為振奮。

故事在速度感中展開,舞台上動態十足,表演者高高跳起,角色之間的對話節奏舒適,以及他們對觀眾的呼喚,讓觀眾一直樂在其中。

這是真正充滿活力的表演,也只有「Pulse Kisho Ibun Yumemado Saiyuki」這種傳統與新穎交叉的 Myakmyak 獨特方式才能演出。

[詞彙。

Konjaku Kabuki-zoshi」。

Izumo no okuni ichiza

在安土桃山時代,出雲之阿久尼和他的劇團在京都表演歌舞伎舞蹈。

歌舞伎舞蹈

這種舞蹈據說是由 「出雲之阿久尼 」開始的,也是日本傳統表演藝術 「歌舞伎 」的起源。

上形歌舞伎

歌舞伎發展於關西地區,主要在大阪和京都。歌舞伎的特點是其人文內容。

江戶歌舞伎(江戶式歌舞伎)

歌舞伎發展於江戶(今東京)。歌舞伎的特點是華麗的站立舞步和動感十足的表演。

Tobigashira

他是江戶歌舞伎的象徵,是江戶時代別緻而不失優雅的火人。

擺髮

長髮的大幅度擺動。動感十足的表演,吸引觀眾的目光。

Makugire (幕末)

戲劇或表演的結尾,高潮場面。該詞指一個故事或一個大圓環的結局。

豐臣秀吉

這是從 Sekihaku(輔助天皇的最高等級官職)一職退休的人的稱號。

Ubusunagami.

保護土地和出生地區的日本古代神祇。他是一位守護神,看管著居住在土地上的人們和地方。

箍未到位

西遊記》中孫悟空頭上戴的金箍。是三藏法師用來誦經收緊,降服孫悟空的工具。

乙级

Senya Ichiya monogatari Arajin no maki (《一千零一夜:阿拉神的故事》)。

第二部分《一千零一夜》(A Thousand and One Nights, Aragami-no-Kan)以第三至第五世紀波斯薩珊時期的論述集為基礎。

故事以波斯國王的妻子每晚向國王講述一個故事的形式進行,最終在第一千天晚上出現了緊張的局面,她的弟弟被指控叛國,如果國王不感到厭煩,她的弟弟就會被釋放。

女王談到在日本特別流行的《阿拉丁與神燈》。

在這場演出中,故事以全新歌舞伎劇本的形式呈現,大膽地在中國環境中重新構建。

從荒神 (荒神:中村虎之助) 與圓香公主 (中村一太郎) 的宿命愛情故事開始,西方之光 (中村剛次郎)、(市川圓雅) 與戒靈 (市川盧三郎) 的惡魔出現,他們俏皮的對話讓觀眾捧腹大笑。

此外,還有追隨者繞著觀眾席奔跑追逐 Anrahito 和 Marika 公主的製作,讓觀眾有身歷其境的體驗,彷彿自己也是《一千零一夜與一夜故事》的一員。

此外,大群人站立的動態場景轉換和舞台布景,不僅在不同場景間大幅改變世界觀,也融入許多其他不容错过的看點,例如煙與火的運用。

其中不容错过的场景是巫师 Makiraibu(Ichikawa Chuguruma)的出现,他欺骗了 Anrahito 的叔叔。

就像真正的巫師一樣,變幻莫測,讓觀眾為之著迷。

壯觀故事的最後一個環節,是 Yasurahito 和 Marika 公主在閃閃發光的彩紙中乘坐魔毯穿過夜幕的最後表演,現場觀眾報以熱烈的掌聲。

[詞彙。

一千零一夜

西式燈具

在日語中是 「燈 」或 「燈籠 」的意思。

花徑

歌舞伎特有的舞台設置。這是一個重要的舞台空間,演員出現和離開舞臺的地方是一個類似走道的區域,它貫穿觀眾席並連接舞台,也是演員從湯匙出現的地方。

鳖

花道中間的 seri(升降裝置)。用於突然出現和消失的製作中。

照面

用來照亮演員的一種舞台燈光。燈光從正面照射,讓觀眾能清楚看到演員的臉部表情。

第三部分.

Wakinoborumizu Koi Taki Carp Catching(脇豚orumizu Koi Taki Carp Catching)。

第三部分「龍水錦鯉」(又名「捉錦鯉」)自大正時代開始演出以來,一直是廣受歡迎的知名曲目。

故事從滅絕巨型蜈蚣開始,最大的亮點是片岡愛之助接連扮演十一個不同的角色,包括完成這一切的俵秀里、鯉魚王子(小井健)、反派陽吾左衛門、瀨田平努野和女主角(大久保蓮鶴池),轉換速度極快。

AINOSUKE 嫻熟的演技、半空中的馳騁和舞台上的技巧,就像變魔術一樣,有時甚至高超得連觀眾都無法發現,觀眾們也會高聲鼓掌歡呼。

第二幕也是戲劇性的故事情節,圍繞著寶劍「龍神丸」的陰謀和人間戲劇。

在表演的高潮部分「琵琶湖仲景滅鯉」中,愛之助潛入模仿湖泊的大水缸中,用真水表演了一場強勁的 "tachimawari"。

全場觀眾都被這部作品激動了,大量的水花噴到了觀眾席的中央,觀眾們還獲得了防水油布,這遠遠超出了他們的想像。

值得一提的是,大阪-關西博覽會的官方角色 Myakmyak 也有登場,為故事增添了熟悉感和幽默感。

鯉魚捕手》融合了傳統與創新,以壓倒性的力量和多樣化的魅力吸引了觀眾,充滿了春天歌舞伎表演的新綠芬芳才能帶來的熱鬧氣氛。

這次,透過《古今歌舞伎紙》、《奇書脈搏中》、《千夜一矢壇》、《春漲水鯉瀑-捉鯉》四部劇目,演繹了歌舞伎的強大力量、多元娛樂的潛力,以及紀念 70 年大阪關西世博會的 「功夫歌舞伎特別公演 」的熱情。演出充滿了紀念大阪關西世博「功夫歌舞伎特別演出」特有的熱情。

正如世博會官方人物 Myakmyak 所象徵的,歌舞伎是另一種代代相傳的日本傳統文化。

希望這場演出能讓更多人,無論是還沒有看過歌舞伎的人,還是從海外來訪的人,都能欣賞到歌舞伎的魅力和深度。